:::

大會公告

2025 智慧鐵人創意競賽得獎名單

[智慧鐵人22屆決賽] -決賽主軸提示

※請隊伍自行學習指定工具,並自行研究如何發揮工具的用處。隊伍需發揮創意自不同方向思考提示的意涵和其相關知識,如此在決賽進行中,才會有優勢。

22屆智慧鐵人決賽晉級名單

恭喜貴小隊晉級決賽,請貴小隊在七月十二日中午12點完成報到手續。 如有不願意參加決賽,請盡快來信官方信箱通知。 另外要提醒的是: 1. 請確認在07/13 中午前寄出決賽手冊資料,包括決賽隊資料表、隊徽、團體照、個人照獨立檔。 2. 在決賽報到時,必須提供全隊的決賽領據(本信附檔),否則視為決賽報到不成功。

[智慧鐵人22屆複賽] -抽籤與隊伍闖關時間公告

[智慧鐵人22屆複賽] -闖關時間公告

[智慧鐵人22屆複賽] -換梯公告

換梯成功隊伍

成功換到第一梯

成功換到第二梯

老熟了

拿妹妹當出氣筒

su鐵不是蕨類,冠軍我們絕配

.

[智慧鐵人22屆複賽] -複賽主軸提示

※請隊伍自行學習指定工具,並自行研究如何發揮工具的用處。隊伍需發揮創意自不同方向思考提示的意涵和其相關知識,如此在複賽進行中,才會有優勢。

[智慧鐵人22屆複賽] 登記換梯與闖關順序抽籤公告

換梯登記與闖關順序抽籤 功能在 [複賽報到系統] 的 [公告] 頁面上。

換梯登記

06/13 (五) 12:00 - 18:00 依照各隊需求登記時間順序,依序互換,滿額為止

闖關順序抽籤

06/15 (日) 12:00 - 18:00 開始抽籤闖關順序,請各位隊伍準時上線抽籤, 若超過當日18:00尚未抽籤,則會由大會代抽。 抽籤結果也將公告於官方網站。

【二十二屆 (2025)智慧鐵人創意競賽】

第二梯第二場初賽晉級名單

恭喜所有晉級的小隊!請所有晉級隊伍於6/5 中午11點到6/9 下午6點之間,從報名系統點選確認是否參加複賽,並於6/13 下午6點前完成上傳複賽小隊資料、團體照與繳交手簽/線上表單的保險資料。

【二十二屆 (2025)智慧鐵人創意競賽】

招募複決賽行政人員

22屆智慧鐵人創意競賽複決賽將於7月展開,我們正在招募行政人員。 團隊歡迎年滿18歲的夥伴們,具有良好的溝通及應變能力、樂於與人互動。 期待各位加入,共同打造一場難忘的活動體驗!

[複決賽日期]

複賽6/23-7/4 屏東大學 決賽7/23-8/2 屏東大學

[行政人員工作內容]

1. 競賽現場佈置與場復 2. 競賽關卡測試與支援 3. 競賽行政工作

[行政人員工作待遇]

1. 依國家規定時薪NT$190計 2. 供食宿、工作期間保險

招募複決賽行政人員

複賽行政人員(12名) (擅美工、有場佈經驗優先錄取) 決賽行政人員(18名) (擅美工、有場佈經驗、英文專精優先錄取) 複決賽可分開報名 (複決賽都能參加者優先錄取)

招募期限

即日起至招募截止日6/2(一) 招募截止日:6/2 錄取公佈日:6/5 請於招募截止日期前,填寫線上報名表單:線上報名表單

☆讓我們共同體驗競賽過程的緊張刺激、見證成果發表的感動振奮☆

二十二屆(2025)複決賽行政人員入選名單

【二十二屆 (2025)智慧鐵人創意競賽】

第二梯第一場初賽晉級名單

恭喜所有晉級的小隊!請所有晉級隊伍於5/8 中午11點到5月14日18:00之間,從報名系統確認是否參加複賽,並於5月18日18:00前上傳複賽小隊資料、團體照與繳交手簽/線上表單的保險資料。

【二十二屆 (2025)智慧鐵人創意競賽】

第一梯第二場初賽晉級名單

恭喜所有晉級的小隊!請所有晉級隊伍於3/27 上午10點到3月30日18:00之間,從報名系統確認是否參加複賽,並於4月6日18:00前上傳複賽小隊資料與繳交手簽/線上表單的保險資料。

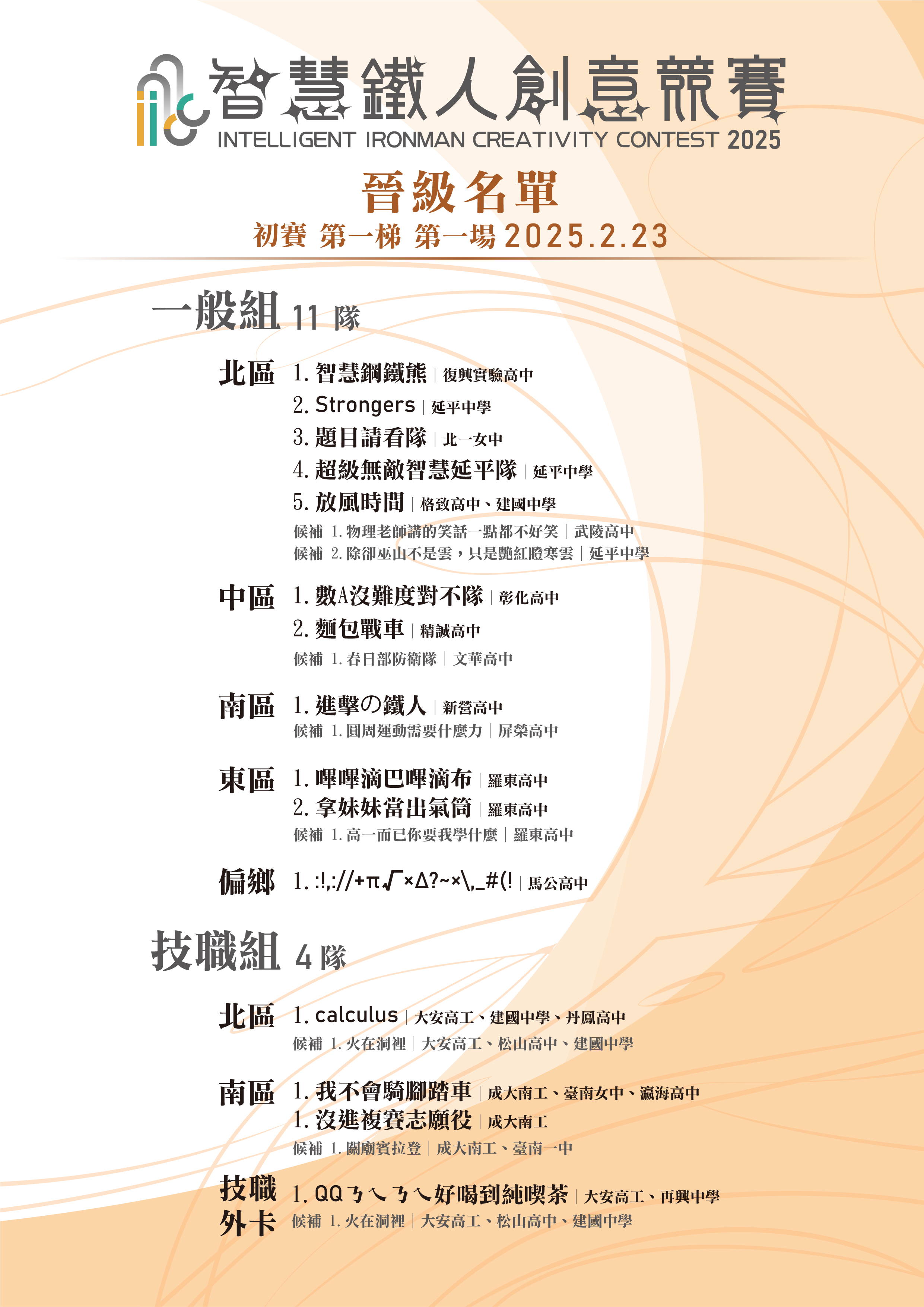

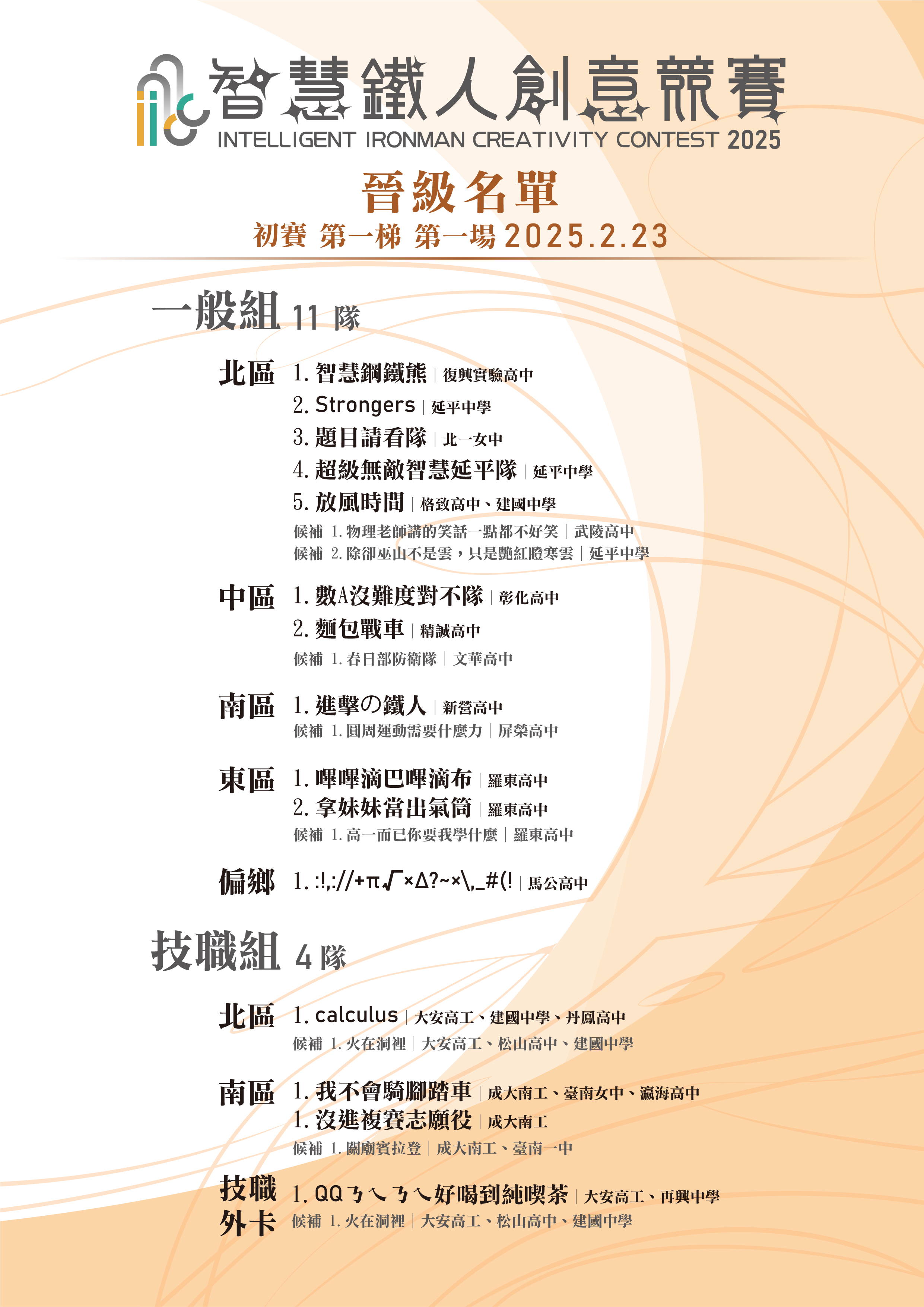

22屆智慧鐵人第一梯第一場初賽晉級名單

恭喜所有晉級的小隊!請所有晉級隊伍於2/27 中午10點到3月5日18:00之間,從報名系統確認是否參加複賽,並於3月9日18:00前上傳複賽小隊資料與繳交手簽/線上表單的保險資料。

第一梯次初賽報名

二十二屆(2025)智慧鐵人創意競賽正式開始

智慧鐵人辦公室春節休息通知

智慧鐵人辦公室將於春節期間(01月25日至02月02日)暫停服務。 但仍可持續報名。 若有任何問題,歡迎寫信至官方信箱 祝新年快樂!

【二十二屆(2025)智慧鐵人創意競賽】

關主徵選開始

親愛的鐵人們,大家好! 每一位曾參與或關注過智慧鐵人創意競賽的人,應該都記得那份跨越自我的成就感。今年,我們即將迎來114年度全新的一頁──「第22屆IICC智慧鐵人創意競賽」正式起航! 首先重要的「關主報名」即將展開!我們將在10月27日舉辦線上「關主說明會」,2025年比賽的賽制會有重大改變,今年制度將恢復至21屆以前的方式,你將有機會成為塑造未來競賽的「關主」,設計那些挑戰智力、創造力與團隊精神的關卡,為新一屆的參賽者們開闢一條充滿驚喜的道路! 想要報名並擔任「關主」的你,請注意!以下為關主報名重要日程! (1)線上說明會 時間:2024年10月27日(週日) 下午2:00-4:00 線上關主說明會 行前通知 (登記姓名) 尚未報名關主,也可以先登記參加 關主說明會 報名登記表單 https://forms.gle/pfqVNePbzmEkzqxT9 Google Meet 連結 https://meet.google.com/dje-tjdx-oee (2)22屆IICC官網「關主線上報名」 &「關主創意點子」 上傳檔案 日期:2024年10月16日(週三)起至11月2日(週六) 關主報名連結 https://forms.gle/QB9AJDfjLx6pmB7t7 (3)22屆IICC官網「公佈關主入選名單」 日期:2024年11月4日(週一) https://ironman.creativity.edu.tw (4)22屆IICC「關主寒訓營」 日期:2025年1月13日(週一) 至1月18日(週六) 詳細資訊再與入選關主確認通知。(待定) 這絕不是一份輕鬆的工作,正因如此,它將帶給你成長、突破、並為未來鋪路的契機。這份責任和挑戰,會讓你領略到競賽背後的努力與智慧,同時也為你帶來無價的人脈與經驗。 重要提醒! (1)關主報名資格,必須在2025年滿18歲者方可報名。 (2)建議想加入的夥伴先找好自己的搭檔一起登記「關主線上報名」! (3)第一次出題的關主必須要參加10月27日(週日)舉行的線上「關主說明會」,於11月2日(週六)截止前上傳創意點子測試出題、以證明創造力與思考力,進而篩選出最適合關主人選,並參加「關主寒訓營」! 別再猶豫了,快來報名,成為鐵人賽的一份子吧!這是一場創意與智慧的盛宴,我們迫不及待與你一起打造一段難忘的回憶! 填寫表單,成為2025年的關主,與我們攜手邁向新挑戰吧! 關主們如有報名操作上困難 (例如沒有Gmail信箱) 請寄送電子信件詢問官方聯絡信箱